誰先拍到系外木星?

兩組研究團隊正在觀測太陽系外的巨行星,爭相解開這些行星的身世之謎,然而他們發展的技術可能引領我們找到另一個地球。

文/畢林茲(Lee Billings)

譯/宋宜真

在智利中部安地斯山脈的高處,夜晚的天空是如此昏暗,星座甚難辨識,淹沒在微微發光的成群恆星之中。這熟悉卻又陌生的景象令人驚惶,但是在2014年5月的那一夜,另有他事讓麥金塔許(Bruce Macintosh)煩惱。因為在海拔2700公尺的高處,當他望穿這片大氣時,風仍舊不斷吹拂。頭頂這片閃爍的星空,對於他的目標來說,亮光實在多了點。

麥金塔許站在此處,是為了尋找其他的地球。精確的說法是尋找其他的木星,因為必須先找到像木星這類行星,才能發現如地球般適合生命居住的固態行星。天文學家會經年累月觀測恆星在天空中的位置有哪些細微偏移或亮度變化,逐步推敲出恆星附近、無法觀測到的行星。但麥金塔許的興趣並不在此,他追求的是立即的滿足感:穿越數百光年,拍下遙遠行星的真實影像,親眼看到這些光點繞著它們的恆星運行,注目著行星表面迴旋的氣體。美國史丹佛大學的天文學家麥金塔許稱此為「直接成像」。

除了風,麥金塔許還煩惱另一件事:往北方600公里,在智利一處乾燥的高原上,布齊特(Jean-Luc Beuzit)正在進行同樣的研究。他是法國格赫諾柏行星及天文學研究機構的天文學家,既是麥金塔許的朋友,也是競爭對手。命運和資金在同一時間把這兩組團隊帶往山上,眺望夜空以搜索行星,想確知我們居住的行星,在宇宙中究竟是異數,還是如塵土般平凡。

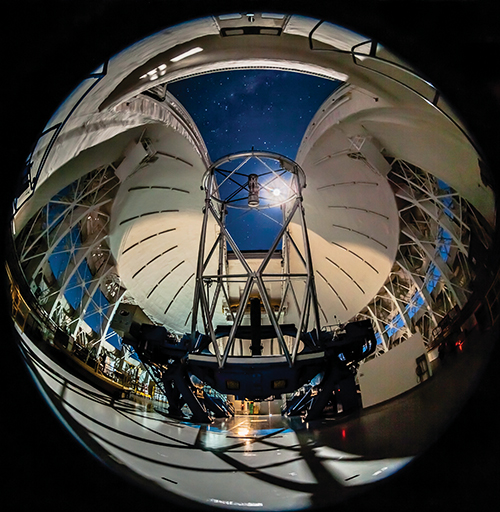

在這場天文學競賽中。麥金塔許選擇的是「雙子星攝影機」(GPI),這具價值上百萬美元、汽車大小的光學偵測器,架設在雙子星天文台南座望遠鏡、那座口徑八公尺的偌大鏡面。那是一片鍍銀的玻璃鏡面,尺寸大約一般籃球場的1/8。麥金塔許的團隊成員把這具儀器的縮寫唸做「gee pie」(哇賽這個派),彷彿在對麵包店裡的蘋果派發出讚歎。

對抗GPI,布齊特的策略是體積更大的儀器「光譜偏振高對比系外行星研究」(SPHERE),由許多小零件拼裝成小貨車大小的觀測儀器。SPHERE架設在歐洲南方天文台「超大望遠鏡」陣列、一座口徑八公尺的天文望遠鏡上。這兩項計畫都已經實行10多年,直到近幾個月才正式登台對打。這兩具儀器坐落於相隔甚遠的山頂,兩組團隊搜尋的卻幾乎是相同的恆星,都希望自己能成為第一個捕獲太陽系外木星面貌的贏家。

過去20年來,科學家已經發現了5000顆以上、繞行其他恆星的行星,但幾乎沒有實際拍攝到影像。「直接成像」困難重重,即使最大、最勉強適合生命生存的行星,比起其明亮的恆星仍舊黯淡許多,此外,即使它距離其恆星如此遙遠,但從地球上來看仍顯得非常接近。為行星拍下影像,雖然解析度不高,我們依舊可以得知該行星的組成、氣候等眾多資訊,以及出現生命的機率。GPI和SPHERE探索系外木星,動用的是最尖端科技,但人類目前尚未建造出夠大又夠精密的望遠鏡,捕捉系外地球那昏暗的光芒,而不受其恆星耀眼強光的影響。一旦我們開始建造這些設備,使用的技術必定出自這兩項計畫的發展。

龜兔賽跑

就跟日常生活一樣,在天文學領域一切眼見為憑。即使「直接成像」如同徒手摘星般困難,也比目前偵測行星的主要方法迅速。前者大致是花費數小時或數日來獲取影像,後者則經年累月埋首於奧妙的恆星數據庫中進行艱苦的分析。因此把尋找系外木星比喻成一場分秒必爭的攝影競賽,一點也不為過。

2014年5月,當麥金塔許在雙子星天文台南座望遠鏡的控制室工作時,感受到時間的逼迫。他有張稚氣的臉、半禿的額頭與棕髮,以及透過厚重鏡片注視的一雙靈動大眼。麥金塔許才遠從美國加州一路轉機抵達智利、也還沒調整時差,靠著健怡可樂和腎上腺素埋頭苦幹。他一隻鞋的鞋帶鬆了,昨晚忘記吃的冷凍披薩放在烤箱中重新加熱,並冒出一縷淡淡的焦味。當麥金塔許盯著那監控GPI命脈的整排電腦螢幕時,似乎只有他的身體留在控制室中,靈魂早已飛到別處,在隔壁圓頂內的那座口徑八公尺的望遠鏡,追隨著躍入儀器內部的光束,望向遠方。

在GPI正式啟用之前,必須先通過「委員會審查」,亦即從2013年底開始一連串的測試和校正,到了2014年5月已進入最後階段。這項審查冗長乏味且不怎麼有趣,畢竟至今無人因確保儀器操作正常而獲獎。在這場以分鐘為單位的競賽中,GPI領先SPHERE的幅度是25萬分鐘,SPHERE目前還在委員會審查的初期階段。但麥金塔許並未顯得輕鬆,因為SPHERE的儀器性能較佳,望遠鏡的計時功能也較GPI來得可靠,而且選用的波長範圍較大、光譜解析度也更高,因此能用較大的視野來觀測更多恆星。換句話說,即使GPI的進度目前超前,但就像龜兔賽跑一樣,SPHERE依然有機會後來居上,率先找到系外行星。

恆星光芒的閃爍源自大氣的擾動,這擾動使得GPI團隊的進度屢屢延遲。在等候風停下來時,麥金塔許對我說了好幾年前發生的事情,當時他、布齊特以及GPI和SPHERE團隊的部份成員在世界各地的天文學會議上吃喝玩樂,他們並不在乎日後的競爭。麥金塔許說:「我們聚在一起,幾杯黃湯下肚,然後交換研究心得。即使現在,他們仍舊不是我真正的敵人。我的敵人是雲!還有風!」

一個半小時後,風勢減弱了。麥金塔許坐在旋轉椅上,對著觀察室中10多名成員說:「好了,讓我們去看看HD 95086吧。」沒多久,望遠鏡已經就定位,瞄準著距離地球300光年處、船底座中那泛著藍光的白矮星HD 95086。就天文學的尺度來看,這是顆年輕的恆星,僅1700萬年,有著一顆巨行星。該行星質量比木星多出四倍,公轉軌道約為冥王星的兩倍。稍早,幾項直接成像效果較差的計畫,曾看過這顆行星,因此GPI團隊將會把最新獲得的影像,與先前的結果進行對比,以校準GPI。

一如GPI在尋找的所有系外行星,這顆行星形成後便幾乎沒有冷卻,至今仍發出明亮的紅外光。就亮度來說,大多數的行星都比其恆星黯淡數百萬到數十億倍,就像核爆火球與邊緣斑斑落下的核子塵。但這些年輕的系外木星並非如此,比較像距離營火甚遠、正在冷卻的紅色熾熱餘燼。正因如此,GPI或SPHERE才有機會看到這些行星,並且觀測它們形成和演變的明確過程。

木星神秘的起源

沒有人知道,太陽系中最大的行星木星是怎麼形成的。這在天文學中可說是令人發窘的公開秘密。然而,天文學家仍舊十分渴望發掘木星起源之謎,因為木星和其他巨行星都是行星系統的建築師,形塑出周遭的一切。

在其他行星系統中,大部份已知的巨行星與太陽系的木星並不真正相像。許多巨行星的公轉週期都只有三、四個地球日,因此行星表面十分灼熱,與太陽系的巨行星毫不相像。目前主流的理論是,這些炙熱如地獄般的行星,在形成之初其實距離恆星甚遠,因為重力或氣流的影響,隨著時間逐漸向恆星旋近。這個遷徙歷程對生物的居住條件可說是大災難,巨行星旋近時的重力場幾乎會把小型的固態行星拋入星際空間、無盡的黑暗中,或直接推入其恆星的熊熊烈燄。這些巨行星與恆星非常靠近,以今日技術來說仍無法直接成像。

木星就像那些較炙熱的系外木星一樣,早先或許也經歷了一番遷徙,但某種不確定的因素導致遷徙歷程暫時終止,因此木星沒能走到太陽旁接受熱氣噴濺。反之,木星的遷徙路程或許還比較接近現今的火星,火星之後會返回外太陽系,再也回不來。此外,即使巨行星的遷徙會破壞該行星系統的適居性,但木星似乎使得太陽系成為更適合生命居住的場所。至少,一般認為木星先前的旅程把一些富含水的彗星和小行星拋擲到已經成形的地球上,提供了孕育生命的海洋。再者,木星進入內太陽系的範圍,還可能清除了其他原先存在的行星,讓地球有空間能形成。即使如此,木星給予的,它也能帶走。從今而後的數百萬年,木星可能再度把更多巨型小行星或彗星送往地球,燒乾我們的海洋、蒸煮我們的生物圈,帶來災難性的衝擊。

就某種程度而言,上述事件的所有細節可追溯到木星神秘形成之初的特性和時機。這點幾乎是確定的:45億年前,一團冰冷的氣體塵埃雲塌縮,形成太陽。氣體塵埃雲的剩餘物質並未落入鄰近的恆星,而是旋轉並形成盤狀,接續形成各個行星。在「核吸積」(core accretion)模型中,體積較小的固態岩石會在一億年間互撞後逐漸形成球狀天體,這是一個由下而上的過程。大多數研究人員猜想,木星是以這種方式形成。倘若如此,木星就得位在更遠處才能形成,在大約1000萬年間聚積出地球大小的核心,才有足夠的時間聚集厚重大氣。然後年輕恆星發出強烈光線時,又把木星表面聚集的氣體一掃而空。

還有另一種可能。巨行星的形成過程,也可能與恆星相似,就是「塵埃盤不穩定」(disk instability)模型這種由上而下的過程。在這個模型中,恆星吸積盤外圍地帶、密度較大的冰冷氣體塵埃團會迅速塌縮,直接形成類似木星的行星。今日,區分木星是由哪種方式形成,幾乎不可能,因為所有證據基本上都埋藏在木星厚重的大氣之下。

還好,尚有另一種方法可以確認,巨行星的形成過程究竟是由下而上或由上而下:偵測溫度。由上而下的過程是氣體塌縮後直接形成天體,發生得非常迅速,因此大量的熱會困在行星內部。由下而上的過程,則會讓原先十分熾熱的巨行星溫度變得較低。GPI團隊成員之一馬雷(Mark Marley)說:「一旦這顆固態核心的氣體越來越多,核心周圍的氣體便會阻礙上方氣體的聚集。」他是美國航太總署(NASA)艾密斯研究中心的行星形成理論學家,協助建立上述模型。馬雷說:「當氣體聚集的速度減慢,就會產生衝擊波,落下氣體大多以輻射來釋出能量,使得溫度下降而行星形成。一旦氣體落下聚集的過程停止,行星溫度便會遠比直接塌縮而形成的行星來得低。

巨行星的溫度可說是儲存了形成過程的記憶。行星形成越久,溫度就越低,越多記憶也因此褪去。45億年前誕生的木星,早已遺忘自己如何形成。但是某些巨行星的形成時間未達數億年,應該仍保有完整的熱記憶,GPI和SPHERE團隊打算捕捉它們的紅外光影像。觀看上百顆位於地球附近的明亮年輕恆星,這兩項計畫或許能探測數十顆巨行星的溫度和演變過程,一窺它們形成的秘密,也讓我們更了解如地球般適合生命生存的系統是如何形成的。

系外木星拍攝現場

當GPI團隊準備觀測HD 95086,其中一台螢幕顯示了一個單色的圓圈,就像由大量方格構成的流體、格子狀的湍流,或是受到靜電干擾的電視螢幕。

麥金塔許說:「你目前看到的是風,那是星光穿透大氣擾動之後落在偵測器、經自調光學儀器而形成的影像。」自調光學儀器是由電腦控制鏡面變形,一秒內能改變曲度數百到數千次,以抵消大氣擾動,讓天文學家捕捉到的天體影像比起太空望遠鏡的一點也不遜色。

麥金塔許按下了幾個按鍵,並對團隊成員下達幾個指示後,GPI的自調光學儀器啟動了。在口徑八公尺的望遠鏡下方,裝設了兩具可變形的鏡面(由現成的鏡面以及較小、特製的鏡面組成,裝載4000多個致動器),現在鏡面正同步凹陷或上凸,因應上方大氣每一瞬間氣流和擾動的狀態,讓星光經過校正後能完美回復到初始狀態。結果看來十分神奇:螢幕上的擾動圓圈變得光滑平穩,彷彿上方的大氣瞬間消失了。現在,螢幕上的HD 95086是顆明亮耀眼的恆星,但沒有行星的跡象。

為了讓恆星的已知行星成像,麥金塔許使用了另一個裝置:能濾除恆星大部份光芒的日冕儀。當星光射入日冕儀,會遇到一連串的遮罩,其中99%的光子被濾除。成功透過的1%光子,會聚焦並瞄準鏡面,鏡面正中央的洞則打磨到原子尺度的平滑程度。麥金塔許解釋,「恆星的光會落入洞中」,而行星的光則會從鏡面反射到儀器的深處,抵達溫度超低的攝譜儀之後,再依波長分離光線。

現在螢幕上的照片是一團凹凸不平的白色光暈,包圍著深色的中心陰影,那是HD 95086應該身處的位置。這些凹凸不平之處(稱為散斑)是由日冕儀洩露出的星光。散斑可把GPI的行星影像弄糊,甚至偽裝成行星。為了區分散斑和行星,研究團隊以各種紅外光波長進行一連串的曝光。GPI的計畫科學家葛蘭姆(James Graham)是加州大學柏克萊分校的教授,在我們盯著螢幕時說:「恆星和散斑在影像中分離的程度,與光的波長成正比。」他解釋,在波長較短的藍光,散斑會與恆星較接近;在波長較長的紅光,同樣的散斑會出現在較遠的位置。

麥金塔許來回捲動這些曝光影像,一如電影畫面,而此時光暈一同擴張又緊縮,看起就像在呼吸。然而,在這片散斑的大海中,有個行星光點固定不動,如孤島般佇立。不到半小時,我們便從只能看著風吹拂,進展到盯著遙遠的行星繞著另一顆恆星運行。從GPI資料庫對行星光譜的進一步分析顯示,該行星非常紅,這或許是行星的高層大氣有太多塵埃、光線散射的結果。這個微小卻令人興奮的細節,讓我們更了解遠在300光年外的行星。

並非所有目標都這麼難以看見。距離較近、較明亮的恆星,會輕易洩露自身的秘密。早先,GPI團隊只需要曝光60秒就能捕捉繪架座βb的影像。這是一顆年輕、熾熱的巨行星,距離地球63光年,繞行恆星公轉的軌道至少是木星的兩倍。繪架座βb的影像較容易捕捉,意味著可以成為例行任務。雙子星天文台南座望遠鏡有一具使用較久的直接成像儀器,先前可能就拍攝到繪架座βb的影像,不過多花了一個多小時,而且花費較多工夫進行處理。有了新的影像,GPI團隊能以前所未有的高精準度,預測繪架座βb的公轉軌道。他們發現,到了2017年,可以看到繪架座βb凌越其恆星。屆時地球、繪架座βb及恆星會排成一列,這將是科學家的大好良機,能更深入了解這顆遙遠巨行星。

在日出之前的幾個小時,GPI團隊捕捉到雙星與塵埃盤的微弱影像,甚至進一步看到土衛六(Titan)厚重、朦朧、充滿碳氫化合物的大氣,捕捉到坑坑疤疤的表面。即將破曉之際,日光逐漸從地平線透出,麥金塔許向後往椅背深深一靠、吐了一口氣,顯得疲憊卻滿足。

在第六天夜晚,GPI團隊發現了他們的第一顆行星,以木星距離太陽兩倍的公轉軌道,繞行已形成2000萬年的恆星。麥金塔許並非第一位注意到此行星的科學家,加州大學柏克萊分校的博士後研究員德羅沙(Robert de Rosa)先前就注意到GPI影像中一個忽明忽滅的亮點。後續觀測顯示,這個閃爍亮點的質量介於木星的2~3倍,大氣充滿甲烷,溫度高到足以把鉛熔化。這顆行星距離地球100光年,卻已經是天文學家看過與最類似木星的巨行星了。

麥金塔許說:「這顆行星是人類發現的第一顆高溫的系外木星,而非異常寒冷的行星。這顆行星可能依舊年輕,還『記得』形成過程。只要充份觀測,我們就能確定行星的質量和年齡,了解形成過程,是像木星一樣由下而上,還是如恆星般由上而下。」麥金塔許向我陳述時,要我發誓在GPI團隊投稿期刊前,都要保密。他說:「SPHERE也可能盯上這顆行星。我們不知道他們是否已經注意到同一顆恆星,我們都緊張萬分,深怕白費力氣。」

開啟未來的第一個亮點

破曉之後,我離開雙子星天文台南座望遠鏡,搭上往北方航行的飛機,租了汽車高速駛上唯一橫越智利高原亞他加馬沙漠的高速公路。我行駛600多公里,總算在夜晚降臨前抵達SPHERE。就在太陽剛落下之際,我來到SPHERE的天文台:超大望遠鏡。從「委員會審查」開始,計畫主持人布齊特便在一間狹小的控制室內對團隊成員下達指示。這些天文學家個個駝著背專注在電腦螢幕,以法語、德語和英語輕聲交談,努力忽略紀錄片團隊架設的攝影機和麥克風。布齊特有著蓬亂的深色髮鬚,看起來有點像已故的電影導演庫柏力克(Stanley Kubrick)。他從一個工作站走到另一個工作站,一邊啜飲濃縮咖啡,不時駐足聆聽並給予建議。該團隊最近喝完的一瓶羅蘭香檳就放置在附近的書架上,酒瓶上潦草寫著「SPHERE第一個亮點」。

SPHERE在委員會審查期間,表現得可圈可點。他們拍下各類目標天體絢麗的影像,包含圍繞HR 4796A黯淡的塵埃環。這顆恆星形成800萬年,距離地球237光年,坐落在半人馬座(參見左頁照片)。之後,我注視這個塵埃環的影像,塵埃環中央有一顆模糊的恆星,我覺得它也注視我,看來就像一顆巨大的眼睛,看穿遙遠的星際鴻溝。

即使有這些絢麗影像,布齊特表示SPHERE尚未準備好發現新的行星。望遠鏡與系統的自調光學儀器尚未完全磨合,SPHERE上那具可變形的鏡面要價100萬歐元,裝載1337個元件,但調整鏡面曲度的某些致動器失靈了,而團隊成員沒人弄懂問題何在。布齊特說,最後或許是把整座鏡面拆掉,換上運用不同致動技術的新鏡面。即使如此,他認為SPHERE和GPI一樣,能達成甚至超越先前訂定的目標。在此同時,委員會審查工作必須繼續進行,他們在今年初決定,處理第一批先前觀測到的數據,為早先拍攝到的數個行星系統製作影像。

當我提到SPHERE的對手GPI,布齊特的第一個反應是淺淺一笑,然後啜飲咖啡。過了片刻,他表情認真地說:「只要我們都開始發現新的行星,就沒有人會記得哪一顆是最先發現的。」布齊特接著說:「我不是指,我們不會競爭、比拚,這是歐洲與美國的競爭。但是我和麥金塔許已經相識了15年,我們也知道這件事的難度。我們一同慶祝成功,也分享彼此失敗的經驗,改良各自的觀測系統,為下一代的觀測站和攝影望遠鏡做準備。」

加州理工學院的教授馬威特(Dimitri Mawet)擔任SPHERE的首席儀器科學家,他說:「當所有設備就緒,我們便進入了新的時代。我們即將發現許多美妙事物,但也會大幅提升自調光學技術。這對下一代的望遠鏡十分重要,因為調整巨大鏡面陣列,得仰賴這類控制技術。」

他們預計在SPHERE東北方20公里處、高達3000公尺的亞馬遜斯山,架設一座新的望遠鏡。就在我到訪之後,他們爆破了山頂,清出一片空地準備架設「歐洲超大型望遠鏡」,並將在10年內與其他兩座超大尺寸的天文望遠鏡連袂登場。這座天文台體積龐大,有著口徑30或40公尺的鏡面,是前所未有的聚光動力,使用的系統則與SPHERE或GPI類似,不但可以拍攝到只有木星一半亮度的天體,也能夠拍攝到最接近太陽系、溫度更低、亮度黯淡1000倍、適合生命生存的系外行星。致力於行星直接成像的任務,或許能讓我們深入探索太空深處、尋找生命的訊號,前提是這樣的世界確實存在,有待我們去發現。期待獲得這些影像、一瞥系外地球,正是推動GPI和SPHERE這類計畫的動力。

在雙子星天文台南座望遠鏡,麥金塔許向我說過類似的話:「就我來看,我們目前所做所為,都是為了拍攝另一個地球的影像。有一天,我們一定會獲得這張影像。倘若我們最後得到某顆小型固態行星部份的資訊,該行星有真正與生命相關的事物(例如海洋、含氧大氣),儘管這些事物非常稀少,那或許非常重要。這些事物或許不會對我們文明長期的進展帶來實質影響,但就本質上來說,「地球是1000光年內唯一有生命存在之處」會讓我們更加努力工作。